谢亚轩:去杠杆的三好生“德国的经验”全球视角中去杠杆系列报告

核心观点:

当前市场“新周期”之争中有三个关键词的关注度最高,一是供给出清,二是需求复苏(尤其朱格拉周期),三是金融周期(涉及信贷与房地产)。三者之间的关系是,“新周期”应产生于需求复苏;而供给出清是需求复苏的前提;但杠杆率高企、金融周期向下,却会在中长期之中抑制需求——非金融企业要在增速下降的情况下偿债,因而会收缩投资;家庭部门要在房产财富减值的过程中偿债,因而会收缩消费。

金融危机之后,由于经济下行失业增加,政府出手救助,德国的杠杆率也出现了加速上升的情况,但相比于其他经济体,德国在经济稳定增长的同时较为及时地实现了去杠杆,避免了债务依赖症。德国的经验表明,去杠杆和经济稳定增长是可以兼得的,虽然这确实需要很多特定条件与特殊措施,但并非不可为之。因此,我们也不应该对金融周期向下所形成的经济下行压力过于悲观,因为这种风险是可以通过努力缓解甚至消除的,这正是分析德国去杠杆经验的意义之所在。

德国的经验在于,根据杠杆率=信贷存量/名义GDP的定义,宏观杠杆率的变化可以分解为两个方面,一是信贷加速增长(分子效应);二是名义GDP增速下行(分母效应)。

(1)分母效应上,可以通过提升名义经济增速来实现去杠杆:对比危机前后,虽然德国的信贷增速有所上升,但名义经济增速的升幅更大,使得德国杠杆率的去化速度进一步加快。

为什么德国的名义增速在危机后不降反升?其一,德国即使在金融危机之后全球贸易收缩的环境中,仍然实现了经常账户盈余的持续扩大。其二,存量债务积压问题较小,杠杆率的绝对水平较低——而保持较低杠杆率,则取决于制度约束与各主体的长期自律,非一日之寒。

(2)分子效应上,德国的杠杆率水平、债务增速在危机前后都比欧元区整体和美国低,这表明德国对信贷扩张的控制也更为有效。

德国如何控制非金融部门信贷规模的过度增长?在家庭部门,德国凭借特定的住房管理制度与住房金融制度,对房地产价格、住房信贷、资产证券化进行全面控制,从而在金融危机之前控制住了房价上涨,在量化宽松与外资流入导致房价上升时期控制住了住房信贷增长。在政府部门,德国严格控制财政赤字,财政刺激快速有效,退出迅速,从而在金融危机后率先摆脱对政府债务的依赖。在实业部门,德国有反垄断传统,支持中小企业——大型企业更容易凭借大而不能到出现投资过度问题。在宏观调控上,德国信奉秩序自由主义理念,不主张凯恩斯主义的逆周期操作,反通胀坚决,认为财政平衡才是可持续经济增长的基础。

总之,德国的去杠杆有两个层面的“三好”,一是分部门来看,政府、家庭、非金融企业有“三好”;二是从杠杆率的成因来看,杠杆率、信贷增长(分子效应)、名义经济增长(分母效应)又有“三好”。

正文:

一、德国:去杠杆的三好生

宏观杠杆率可表示为未偿还信贷余额占名义GDP的比重,本文的杠杆率数据来源于BIS对44个经济体非金融部门信贷的统计,其中信贷提供者包括国内银行、国内其他部门、非居民三类,信贷工具则涵盖核心债务(core debt)——定义为贷款、债券、现金与存款的总和。

2008年危机后,德国是G20国家中成功去杠杆的典范。图1显示了德国、G20整体、欧元区整体、美国的非金融部门(包括政府、非金融企业、家庭)总杠杆率。G20整体非金融杠杆率在2009年、2015年都出现了中枢的跃升(幅度大约都是16个百分点)。欧元区在金融危机之后加速上升,升幅最高时接近50个百分点,直至2015年后才出现触顶迹象。美国在危机前快速上升,危机后逐渐稳定在250%左右。但德国的杠杆率一直处于相对低位,大致在175-195%之间;而且就算在危机爆发时期因危机救助也出现过快速上升,但在2012年就最早开始去化,截至2016Q4已实现16个百分点的降幅,完全回归到了危机前的水平。

德国是去杠杆的三好生:不仅企业、家庭两部门去杠杆,政府部门也成功实现去杠杆。图2显示了欧美杠杆率的分部门结构。可以发现,发达经济体高杠杆的最主要来源在金融危机之前是家庭部门,在金融危机之后是政府部门。

危机之前,正是美国家庭住房贷款及其证券化产品在2001年至2007年的过度增长导致了金融危机的爆发,进而引发债务减记、增长降速、通胀收缩等一系列的不良反应。

危机之后,为对冲家庭部门与非金融企业大幅度去杠杆的负面影响,发达经济体(包括德国在内)的政府杠杆率普遍出现了加速上升。在这一过程中,诸多经济体都对政府债务产生了不同程度的依赖,但德国在2012年后就成功实现了政府杠杆的去化,所化解的政府债务约占名义GDP的12.7%。

二、控制杠杆率:分子分母都重要

根据定义“宏观杠杆率=信贷存量/名义GDP”可得简化关系:“杠杆率增速=信贷存量增速-名义GDP增速”。或者说杠杆率的上升可分解为两部分,一是信贷加速增长(分子效应);二是名义GDP增速下行(分母效应)。

表1将美国、德国、欧元区的非金融部门总杠杆率的增速分危机前后两个时间段进行了分解,可以发现,德国在危机前后都将债务存量增速控制在名义GDP增速以下,因而杠杆率去化效果明显,具体可分为两个层面:

(1)分母效应:通过提升名义经济增速来实现总杠杆率去化——对比危机前后,虽然德国的债务增速从年均2.04%升至2.45%,升幅0.41个百分点,但名义经济增速却从2.3%提升至3.5%(实际增速2.0%,通胀率1.5%),升幅1.2个百分点,最终使得杠杆率的去化速度从-0.25%加快到-1.02%。

(2)分子效应:德国的债务增速在危机前后都比欧元区和美国低,说明德国对信贷增长的控制更为有效。结合图2进一步可知,相比其他经济体,危机之前德国有效控制了家庭部门债务的扩张;危机之后德国及时摆脱了对政府债务的依赖。

三、分母效应:为何德国名义经济增速在危机后不降反升?

金融危机之后德国名义经济增速不降反升的原因是多方面的,此处重点关注贸易顺差的稳定增长和债务积压问题较轻两个方面。制度与政策、经济结构、企业绩效等因素并非危机后的新变化。

1、危机后德国的贸易顺差仍能够保持稳定增长

国际贸易顺差的收窄或逆差的扩大(图3),一方面会使经济体内部出现资金缺口,增加信贷需求,通过分子效应提升杠杆率;另一方面会拖累经济增长,通过分母效应提升杠杆率。

现实之中,首先是金融危机之前的美国、主权债务危机之前的欧元区(德国除外)与英国,在逆差占GDP比重持续扩大的过程中,其总杠杆率也出现了加速上升。然后是金融危机后的中国与日本,在国际贸易再平衡过程中,两国顺差占比大幅收窄,这形成了巨大的加杠杆压力,差异只是日本以政府部门为主力加杠杆,中国以非金融企业为主力加杠杆。

而德国的顺差占比只是在危机爆发的当年出现了下降(从6.8%降至5.6%),这事实上也使德国总杠杆率从2008Q2的180%升至2010Q4的199%;此后开始企稳,并于2010之后重回上升路径,从而助力了杠杆率的去化。同样,危机后美国杠杆率年均增速从3.4%降至0.25%,欧元区杠杆率年均增速从1.54%降至0.93%,也都在一定程度上受到了逆差收窄的支撑。

2、债务积压问题较小,债务负担轻

经验分析显示,非金融部门总杠杆率与其名义经济增速之间存在负相关性,而德国的总杠杆率是发达经济体中最低的之一(图4)。杠杆率高企不利于经济增长或通胀目标的实现机制是:偿债压力过度,一方面债务人会减少开支,并低价出售产品与资产用于还债甚至选择破产,另一方面债权人因风险上升而降低信贷供应,这都会导致全社会信贷收缩、支出水平下降、通胀收缩。而通胀收缩又会进一步增加偿债压力,形成恶性循环。

四、分子效应:德国如何控制非金融部门信贷的过度增长?

如前所述,德国在控制家庭与政府两部门信贷增长方面相对其他发达经济体更为有效。对于非金融企业的杠杆率,德国与其他发达经济体差别不大。

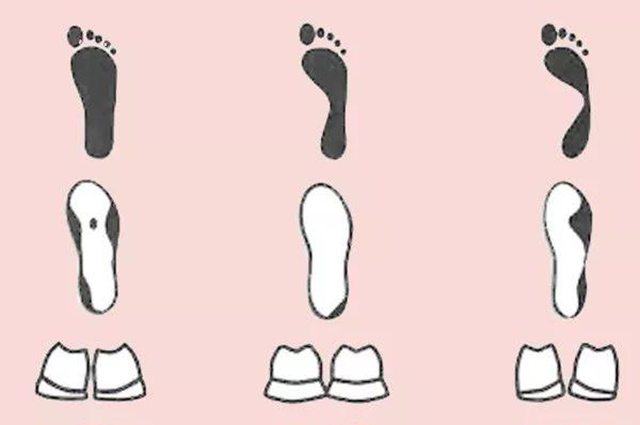

1、防止房价与住房贷款形成正反馈关系

金融危机之前,以美国为代表,发达经济体的家庭部门大幅度加杠杆,其背景是房地产成为居民财富的主要类型,而房地产贷款成为新增贷款的主要部分。房地产等存量资产的交易会形成信贷规模与资产价格的上升循环,推升杠杆率,但却对GDP增长的推动作用极其有限(特纳,2016)。重点从两个时间段来观察美、德两国的家庭部门杠杆率对房价的反应:

(1)2001Q4至2007Q4:美国存量住宅价格指数涨幅为45%,同期美国不动产抵押贷款在贷款与租赁总额中的占比也从45%以下激增至55%左右(图6)。比较而言,德国房地产价格在金融危机前较为稳定,居民住房贷款在贷款总额中的占比只有轻微上升(图7)。

(2)2011年后:由于普遍实施量化宽松,以及境外资金流入等原因,美国与德国的房地产价格都趋于上升(2010Q4至2016Q4的总涨幅分别为38%与30%)。但这一时期美国家庭正在消化前期积压的巨量债务,因而虽然房价上升,但家庭部门杠杆率直至2016年之后才开始筑底。而德国虽然房价上升,但居民住房贷款却增幅有限——由于低于名义GDP增速,德国家庭部门杠杆率仍然是下降的(图5)。

德国之所以能在金融危机之前控制住房价,在量化宽松与外资流入导致房价上升时期能控制住房贷,与其特定的住房管理制度与住房金融制度有密切关系,前者包括根据人口收入结构规划住房供应、租赁市场发达、对房地产交易设定高税率等,后者以住房储蓄合同贷款模式(存款达到贷款金额的40-50%才能申请贷款)为核心(李世宏,2011)。

2、严格控制财政赤字

与总杠杆率一样,降低政府杠杆率的途径也有两条,一是把赤字率控制在限度之内——欧盟《稳定与增长公约》规定为3%;二是提升名义GDP增速,这既能通过分母效应降低杠杆率,也能提高财政收入,进而减小财政赤字。

图8显示,金融危机之后的2-3年里,发达经济体的名义GDP普遍负增长,但财政支出却存在刚性,这使得财政赤字剧烈扩大,也进一步导致政府部门债务加速累积。随后在2010至2016年的恢复期中,德国严格执行财政纪律,有效收窄赤字,控制住了政府债务的积压,成为危机后少数摆脱政府债务依赖的经济体之一。欧元区整体的名义GDP恢复要弱于德国与美国,在赤字控制上虽然好于美国,但仍连续5年超过上限。直至2014年经过财政整肃,欧元区整体的赤字率终于收窄至3%的限度以内,才使得欧元区(德国除外)的政府杠杆率出现了收缩迹象。美国虽然名义GDP的复苏好于欧元区,但由于财政赤字控制最差,导致政府杠杆率持续攀升,2012年到达峰值后居高不下。不过,与欧元区外围国家相比,美国在国际金融市场上具有更高的融资低位,因而也能负担更高比例的债务。

五、对中国的借鉴意义

中国的去杠杆当然能够从德国的有效经验中得到启示,但也要注意到两国的差异。

1、德国经验的启示

(1)杠杆率高企不利于经济增长或通胀目标的实现。而去杠杆要同时利用分子效应(控制各部门债务过度扩张)和分母效应(提升名义经济增速),既要防止刺激过度造成信贷激增,又要避免激进的去杠杆引发硬着陆的风险。支出的绩效是实现双方面权衡的关键所在。

(2)在全球贸易萎缩时期仍然保持贸易顺差的扩大,既是可能的,也是必要的。走制造业强国之路,凭借技术、勤劳上的竞争来获取贸易顺差,也是中国应该坚持的发展方向。

(3)存量资产交易是资源重新分配的零和博弈;加杠杆意味着透支未来或剥削他人(通过加速通胀或违约风险等形式),以加杠杆的方式进行存量资源交易,是经济资源的极大浪费。美国次贷危机的教训与德国相对成功的经验表明,控制私人部门的信贷扩张与控制房地产等存量资产的价格上涨是密不可分的,需要建立双层次的防控机制。

(4)欧债危机的教训表明,在衰退时期,财政空间有限的政府,将会面临是否进行财政整肃的矛盾选择。缩小赤字,则会进一步增加经济下行压力;放任赤字扩张或主动进行刺激,虽能托底增长与就业,但却会加剧政府债务问题。从德国经验来看,财政整肃应在日常着力,留出政策空间;衰退时期的托底政策应该有效且快速,及时安排退出计划,避免债务依赖。

2、中德的不同之处

中德最大的不同是杠杆率水平的差异,2012Q4时两国相近,分别为194.6%与195.2%,但此后一上一下,至2016Q4时已分别为257%和182%。不过,杠杆率的直接对比并没有实际意义,因为两国经济结构、信贷结构存在较大差异,此处重点谈三点:

第一,加杠杆的用途不同。中国以非金融企业为加杠杆的主力,根源在于投资依赖型的增长模式。而发达国家高杠杆的最主要成因一是居民住房贷款,二是政府赤字(主要用于教育、医疗、国防、社会福利等开支),反映其已进入消费型社会的特征。两种加杠杆模式的区别在于,中国加杠杆会形成生产性资产,有现金流入(尽管存在效率递减问题);而发达国家加杠杆大部分不会形成可以带来收入的资产。

第二,储蓄率水平不同。中国总储蓄率高于发达经济体(无论是否存在强制储蓄的因素)。而有一种说法认为,高储蓄率能在一定程度上缓冲债务危机爆发的风险(Roach,2017)。

第三,宏观调控理念不同。对于中国政府,短期要稳定经济增速与保障就业,中期要确保 “2020年人均GDP比2000年翻一番”的目标,长期要追求中华民族伟大复兴,所以是积极主动的。对于德国,首先追求稳定反对通胀,这源于德国人两次恶性通胀的深刻记忆;其次是秩序自由主义理念,这一理念与凯恩斯主义相反,不主张在衰退中使用扩张性政策,反而认为财政紧缩才是可持续经济增长的基础(郑春荣,2012)。

为此,我们将在下一篇报告中对中国的杠杆率与经济增长之间的关系进行专题研究。

594

594 41.2万

41.2万