1月18日,藏着百年中国的四个密码!

就是这么走过来的,也会这么走下去。

浏览历史年表时发现,过去一百年间的1月18日这天,发生过好几件很有节点性意义的事。

它们有的一发生就引起轰动,有的一时并不显眼,过段时间才释放出了影响。

虽然它们时间跨度很大,但以共同纪念日这天为线索,却粗略串成了过去百年来中国的一部简史。

1910年代:悲惨与屈辱

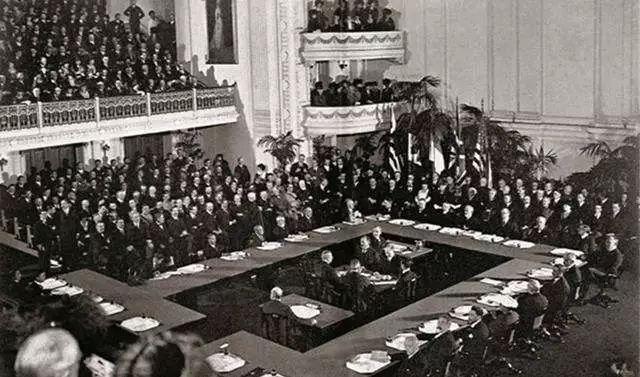

整整一百年前的今天,1919年1月18日,巴黎和会第一次全会开幕。美英法意日等27国代表齐聚法国凡尔赛宫,讨论如何处置德国等战败国,借此重新划分势力范围。

一战期间,中国加入协约国,不仅提供了大量粮食,还派出多达17.5万的劳工支援欧洲,为战胜同盟国做出巨大牺牲。

因此,1918年深冬,以北京外交总长陆征祥、广州政府代表王正廷、驻美公使顾维钧等5人为首的中国使团,怀揣热望奔赴巴黎。他们原本想借和会之机,要求“废除帝国主义国家在中国的一切特权”,包括收回被德国强占的山东半岛主权。

对一个战胜国来说,这本该是顺理成章的事。不料等待他们的,却是一个接一个打击。

刚到巴黎,中国使团就被告知,原定5个代表席位减为两席。当时,与会国家的席位被分成“5/3/2/1”四等,只给两席,这根本不是一个贡献巨大的战胜国应有的待遇。

接着,还没等中方提出收复主权,日本代表牧野伸显就向主导和会的美英法三国施压,要求继承德国在山东的所以权益,并公布了一战期间日本与英法关于山东问题的秘约。

日本的先发制人让中国代表措手不及,但凭借扎实的国际法功底,31岁的顾维钧临危受命,在1月28日下午有关山东问题的专门会议上据理力争,从历史、文化和民族自决、主权完整等角度逐条批驳日本,阐明山东是中国不可分割的领土。

顾维钧晚年时说,这场没用讲稿、长达半小时的发言,是他外交生涯中最得意的时刻。

掷地有声的演说让年轻的顾维钧一举成名。美国总统威尔逊、英国首相劳合·乔治和法国总理克里孟梭等“三巨头”都走上前跟他握手,日本代表牧野则无以对答。

不久,顾维钧的精彩辩词:“中国的孔子有如西方的耶稣,中国不能失去山东正如西方不能失去耶路撒冷”,就出现在费加罗报等重要报纸上。

顾维钧格外耀眼,但在贫弱中国的困顿外交局面中,也只是一缕无法照亮晦暗的微光。

日本代表牧野现场哑口无言,但却能在和会大部分议程中不断施压,甚至以退出和会致使和约流产相要挟。到了4月底,美英法三巨头最终决定妥协,允许日本继承德国在山东的权益。

巴黎和会上的重挫,加上日本早在1915年1月18日就提出的“二十一条”,在国内引发轰轰烈烈的“五四运动”,巴黎中国使团住所外也有数万华人抗议。

1919年6月28日,作为和会成果的《凡尔赛和约》举行签字仪式,愤怒和失望的中国代表没有到场。

持续5个月的巴黎和会和期间爆发的“五四运动”,成为近代中国的一个关键节点。

1986年,学者李泽厚发表《启蒙与救亡的双重变奏》一文,把“五四运动”细分成新文化运动的“启蒙”和爱国救亡运动的“救亡”,用以概括1919年前后的中国。

李泽厚做出“救亡压倒启蒙”的论断,字里行间带着惋惜。这个被称为“自由主义五四观”的论断受到很多追捧,但也遭到不少左派批判:

国之将亡,难道你让中国人一边洋洋自得于什么西方民主自由的启蒙,一边当亡国奴吗?最要紧的当然是救国!

救亡和启蒙的争论,直到今天都还依然激烈。

但当我们把场景倒回顾维钧们在巴黎和会上愤怒而无奈的那一幕幕,或许能够另有领悟:

救亡还是启蒙的刻意区分,实际上撕裂和掩盖了彼时中国真正的主题——悲惨和屈辱。

凡尔赛和约签署那天,顾维钧的汽车正穿梭在巴黎街头。他在后来的回忆录中描述说:

“汽车缓缓行驶在黎明的晨曦中,我觉得一切都是那样黯淡——那天色,那树影,那沉寂的街道。我想,这一天必将被视为一个悲惨的日子,留存于中国历史上。”

1919年时行动起来的中国人,应该没有刻意区分什么先启蒙还是先救亡,他们做的一切,都是有感于顾维钧口中的“悲惨”,都服务于摆脱早就受够了的屈辱。

1980年代:开放和富强

李泽厚一篇文字激起千层浪,很大原因在于1980年代,中国正经历“20世纪以来的第二次启蒙”。惋惜1919年“救亡压倒启蒙”的那些人,呼吁“补上五四的课”。

这次“启蒙”始于1976年后,一场为改革开放奠定思想基础的大反思大讨论,在社会各层面活跃起来。1978年5月11日《实践是检验真理的唯一标准》发表,将这场讨论推向高潮。

但随着赞成“实践标准”和拥护“两个凡是”的人群之间争论日甚,当时的全国人大委员长叶剑英开始担心起来。

1978年9月底,他提议召开一次理论工作务虚会,为文化教育领域的工作确立一个基本指导原则,以免社会上过激的争论造成分裂。

1979年,又是一个1月18日,第一阶段务虚会开始。

与会的160多名代表围绕纠正过去工作中的错误、进一步解放思想展开深入讨论,基本确立了对“实践标准”的共识。

但随着务虚会深入,一些对毛泽东的错误和党的工作的批评越走越远,已经很难说是理性客观了。

当年3月,已经完成对越自卫反击战和访美等工作的邓小平,仔细了解了第一阶段务虚会的情况。在总体肯定的情况下,他也指出了讨论中的一些隐患,强调必须坚定高举毛泽东的旗帜。

1979年3月30日,邓小平在第二阶段规模更大的务虚会上讲话,进一步提出和阐述了“不容挑战”的四项基本原则:

第一,必须坚持社会主义道路;第二,必须坚持人民民主专政;第三,必须坚持共产党的领导;第四,必须坚持马列主义毛泽东思想。

国际上研究共产主义问题的学者,常把1980年代的中国和同时期的苏联进行比较。

1985年戈尔巴乔夫上台后开启“民主社会主义”改革。同一时期,中国也刚投身改革开放。都是共产主义国家,为什么苏联走向亡党亡国,而中国却一步步地发展壮大?

这个问题有多种解释,比如苏联和中国的改革切入点不同,加盟共和国组成的苏联各地之间更难协调统一,等等。

而另一个不得不提的原因,是戈尔巴乔夫在苏共和过去领导人面临激烈批评时,没有提出苏联版的“四项基本原则。”

结果是什么?结果是社会上对戈尔巴乔夫和其他苏联领导人的批评越来越过头,是1990年1月,苏联宪法中保障共产党领导地位的第六条被废除,最终苏联亡党亡国。

一个“不可挑战”的四项基本原则,奠定了中国在改革开放中大步向前的根基和勇气。

当1990年和1991年中国经济急转直下、改革遭遇逆风时,正是这个根基和勇气,使邓小平毫不退缩。

1992年,又是一个1月18日,邓小平抵达武昌火车站,开启南巡。他一路视察,一路发表有关社会主义本质、计划和市场等重大问题的讲话,把中国扳回改革开放的快车道上。

1979年和1992年两个1月18日,标志着百年中国的又一关键节点。

这时的中国,已经摆脱1919年巴黎和会时的悲惨和屈辱,已经在1949年“站了起来”,并在八九十年代开启了开放和富强。

2010年代:新难题待解

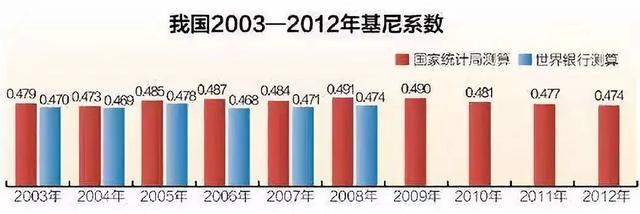

2013年1月18日上午,在国家统计局有关经济运行情况的记者会上,时任局长马建堂一口气公布了2003年到2012年全国居民收入的基尼系数,其中2012年是0.474。

基尼系数,是衡量居民收入差距的常用指标,数值在0和1之间,数值越大说明收入差距越大。

马局长公布的数据立刻在社会上引发关注:过去10年,我们的基尼系数全部高于0.4,2008年最高时甚至达到了0.491。而按照国际一般标准,0.4就是警戒线了。

邓小平1987年4月接见外宾时曾指出:“贫穷不是社会主义”。但在马局长坦言“不算低”的基尼系数面前,有人心里暗暗叨念了一句:贫富分化也不应该是社会主义......

除了官方首次公布基尼指数引起热议,2013年还出现了另外一个极具争议的话题。

这年6月,年近70的柳传志在北京参加企业家组织“正和岛”的聚会。席间,这位“企业界教父”提到要“在商言商,不谈政治”,不料立即在企业家中引起轩然大波。

到2013年,中国民营企业家数量已突破1250多万人。财富能力的急剧攀升,使这个群体对公共事务有了更多表达欲望。

财经作家吴晓波评论说,柳传志的话“理所当然地被一些企业家和公共知识分子视为懦弱。”

支持和“讨伐”柳传志的两派分歧如此严重,则体现出多层面的“共识瓦解”:

既有商业世界内部的复杂,也有企业家与公共知识分子两个群体间的隔膜,还有溢出商界的更广泛层面的“共识瓦解”。

跟前面的事件相比,2013年这两件事不算很大,但它们体现出的问题却很重要:贫富分化和共识瓦解,已经成为中国今天不能忽视的现象。

2018年2月,国际统计局局长宁吉喆在《求是》杂志发文,提到上一年基尼系数仍在0.4以上,不同群体间的居民收入差距依然较大。

但也有记者梳理发现,2008年以来我国基尼指数总体呈下滑趋势,一些分析认为,这在很大程度上得益于官方针对二次分配陆续出台的政策。

在市场经济和全球化时代,贫富分化和所谓的“共识瓦解”,都已经是世界性难题。而无论从制度优势、责任感还是治理手段看,中国都应该也有可能尽快找到自己的解题密钥。

把过去一百年中1月18日发生的这几件事串起来,虽然粗糙,但仍能让人深有感触。

每个时代都有它自己的主题和使命。我们只有更加清楚怎样从过去那些年代走过来的,才能朝着未来更稳更远地走下去。

(文中图片来自网络)

文/刀贱笑

来源:环球网新媒体

518

518 9.9万

9.9万