苏轼:穷讲究是最高的生活礼赞

无论是在惠州,在儋州,无论作苦行僧,成化外民,苏东坡都能“胸中亦超然自得,不改其度”。这个“度”,是生活的制度、法度,也是生命的风度、气度。纸都没得写了,他还去制墨。饭都没得吃了,他还要喝茶。而宋人的喝茶最是讲究,东坡喝起来也绝不马虎,他也自嘲真是穷讲究,“饥寒未知免,已作太饱计”(《问大冶长老乞桃花茶栽东坡》)。

下面是他的七律名作《汲江煎茶》,写于元符三年(1100),在澹耳:

活水还须活火烹,自临钓石取深清。

大瓢贮月归春瓮,小杓分江入夜瓶。

雪乳已翻煎处脚,松风忽作泻时声。

枯肠未易禁三碗,坐听荒城长短更。

煮茶最好用流动的活水和猛火,所以自己到江边钓石上去汲取深而清的江水。不说舀水,而说用大瓢盛起一个月亮,回来倒在水瓮里收存,再用小杓舀水到陶瓶里,像分了一小支江进去。茶水煮开了,茶脚如雪白的乳沫翻起来。茶煎好了,倒进瓶子里再斟出来,水声如哗哗的松涛。卢仝诗云,三碗搜枯肠,我穷厄至此,饮食粗粝,真是枯肠渴肺了,可也受不了只喝三碗啦。长夜荒城,百无聊赖,我一边饮茶,一边听着长短不齐的更鼓声,坐捱时光。

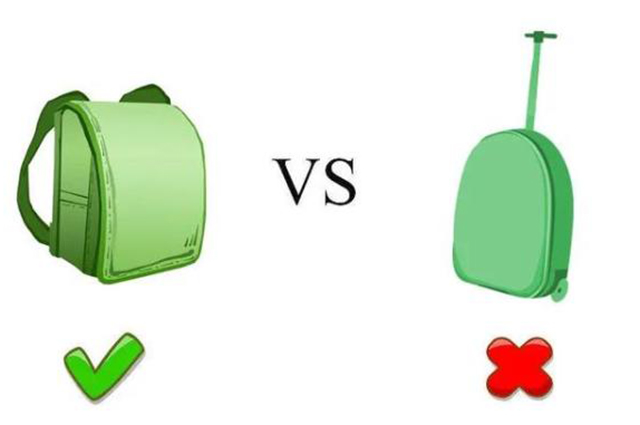

宋人喝茶用具:建盏

这是东坡诗的神品。杨万里评曰:“一篇之中,句句皆奇。一句之中,字字皆奇。”说得有点玄乎,还是纪昀批点得到位:“细腻而出于脱洒。细腻诗易于黏滞,如此脱洒为难。”下面我们先说其“细腻”,再说其“脱洒”。

说它“细腻”,是因为这首七律将一场茶事的全过程都写得清清楚楚。题为“煎茶”,有别于“点茶”,属于东坡钟意的古法。

宋代茶事分两种。时尚的“点茶”是将茶末调成膏置于盏中,以长嘴汤瓶里的滚水冲击,同时用茶筅或茶匙搅动,使茶汤泛起乳花,以观其所幻化的各色形状,以此争胜。

点茶

这就不免花哨了,东坡不大看得惯,他另有《试院煎茶》,说“银瓶泻汤夸第二,未识古人煎水意”,所以他喜欢更具有古意的“煎茶”。这是用风炉在茶銚里煎开水,翻出蟹眼似的水泡来,再投入研好的茶末,再煮,直到乳花自然泛起来。煮好茶后,注入短嘴汤瓶里,再斟满碗中品饮。煎茶不似点茶巧,但更在意于茶本身。

唐代煎茶画作

这首诗中,煎茶的装备都齐了:“瓢”“杓”“瓮”“瓶”“碗”,不可谓不细。细而至于腻,那是对“雪乳”“松风”的绘影绘声上。今人饮茶,不解“雪乳”为何物。宋人喝茶,法度与今大异。越是上品,茶色越是纯白,因为要把鲜叶的汁液榨干,磨成糊,和入香料淀粉,蒸熟压团,品饮时再研末煎煮,煮沸了当然会有乳白的脚沫泛上来。“松风”有人说是松木烧制的炭噼啪着响,错。应该是茶汤倾泻到汤瓶里的声音宛如松涛,是略带夸张的形容。

中间四联,月影、雪色、松声皆备,形象至为鲜明生动。而生动就是活泼,也就是纪昀所称道的“脱洒”。全诗五十六个字中,竟有十四个动词:

“烹”“临”“取”“贮”“归”“分”“入”“翻”“煎”“作”“泻”“禁”“坐”“听”

这么高频率的动作,又都是联动:水是“临”而“取”之,月是“贮”而“归”之,江是“分”而“入”之,乳花是“煎”而“翻”之,松风是“泻”而“作”之,人是“坐”而“听”之。有道是——

奇外无奇更出奇,一波才动万波随。

可形容此诗寻常中的奇崛,平静中的灵动。这是元好问的《论诗三十首》之一的句子,其实是对苏轼和黄庭坚两位大家极其后学的评价,接下来两句是:

只知诗到苏黄尽,沧海横流却是谁?

元好问这首绝句,纯粹是一个out of out的结构,奇外出奇,波后随波,尽处不尽,诗的未来空间还很大,由着你横放杰出去。用苏东坡的话说,你可以“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”。

这首《汲江煎茶》,既有“法度”,又能“豪放”;既能“细腻”,又能“脱洒”,集相反的品质在一首诗中,难,却也因难见巧。东坡的才华就是因难见巧。

作者:江弱水

编辑:安安、覃旦思;校对:吴兴发

来源:新京报

521

521 8.9万

8.9万